Daten sind ein wichtiger Rohstoff: Sie speichern wertvolles Wissen und Erfahrung. Insbesondere Archive, aber auch Forschungseinrichtungen und Medienunternehmen sind mit Fragestellungen der elektronischen Langzeitarchivierung konfrontiert. Denn hier werden Daten, Dokumente und Aufzeichnungen über Jahrzehnte aufbewahrt.

Welchen Kriterien unterliegt die Langzeitarchivierung? Welche Herausforderungen sind mit der Konzeption digitaler Archive verbunden?

- Langfristige Nutzbarkeit der Daten:

Für Forschungsdaten sehen Compliance-Anforderungen eine Aufbewahrungsdauer von 10 Jahren vor. Archivmaterial wird prinzipiell „für die Ewigkeit“ gesichert.

Um die Verfügbarkeit und einen nahtlosen Zugriff zu ermöglichen, sollten bei der Speicherung standardisierte Formate und Schnittstellen verwendet werden. - Lebensdauer der Datenträger:

Die Lebensdauer gängiger Speichermedien ist meist kürzer als die vorgesehene Aufbewahrungsdauer. Während des Archivierungszeitraums müssen die Daten also auf neue Datenträger migriert werden.

Es empfiehlt sich, für die Langzeitarchivierung möglichst langlebige Speichermedien zu wählen. Tape hat beispielsweise eine Lebensdauer von bis zu 30 Jahren. - Kosten:

Beim Zugriff auf Archivdaten ist die Zugriffsgeschwindigkeit in der Regel kein ausschlaggebendes Kriterium mehr. Daten, die nicht mehr regelmäßig genutzt werden, müssen also nicht auf hochperformanten Speichersystemen gespeichert werden.

Bei der Auswahl einer geeigneten Speichertechnologie zur Archivierung können also Performance-Kriterien zugunsten von Kostenabwägungen zurücktreten.

Langzeitarchivierung mit Software-Lösungen von PoINT

Forschungseinrichtungen, Archive und Medienunternehmen nutzen unsere Software-Lösungen, um unersetzliche Daten langfristig zu speichern und Dokumente sicher zu archivieren.

Case Study: EMBL European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI)

Das EMBL European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI) speichert Forschungsdaten mit einem Gesamtbestand von aktuell ca. 50PB. Für das Backup und die Langzeitarchivierung werden die Daten auf Tape gesichert.

Dazu nutzt das Forschungsinstitut unseren Tape-basierten Objektspeicher PoINT Archival Gateway. PoINT Archival Gateway empfängt die Daten über die standardisierte S3 Schnittstelle und schreibt sie direkt auf Tape. Damit verfügt das Forschungsinstitut über eine performante, kosteneffiziente und skalierbare Lösung, und ist für das weitere Datenwachstum gerüstet.

Case Study: Max-Planck-Institut Bad Nauheim

Das Datenvolumen des Max-Planck-Instituts Bad Nauheim liegt im Petabyte-Bereich. Auf einen Großteil der Messdaten muss nur noch vereinzelt zugegriffen werden. Daher setzt das Institut auf eine mehrstufige Speicherarchitektur aus Primär- und Sekundärspeicher.

Unsere Software PoINT Storage Manager verschiebt Daten automatisiert auf die sekundäre Speicherebene, wo Tape-Speichersysteme zum Einsatz kommen. PoINT Storage Manager bietet spezielle Funktionen für die sichere Langzeitarchivierung dieser Daten, und sorgt gleichzeitig dafür, dass Nutzer weiterhin nahtlosen und transparenten Lesezugriff auf die Daten haben.

Case Study: Belgischer Rundfunk (BRF)

Das Belgische Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft (Belgischer Rundfunk, BRF) verfügt über umfangreiche Medienbestände. Ältere Aufzeichnungen lagerten noch auf Bandmedien und Kassetten; sie wurden digitalisiert und zur Archivierung auf Festplatten gespeichert. Mit steigenden Mengen großer Audio- und Videodaten wurde dies jedoch zum Kostenproblem.

Mit Hilfe des PoINT Storage Managers archiviert der BRF ältere digitalisierte Inhalte nun langfristig und kosteneffizient auf Tape.

"Die Software von PoINT erfüllt alle genannten Anforderungen und war dabei der günstigste Kandidat. Die Daten sind in einem nicht-proprietären Format gespeichert und das System ist transparent für die zugreifenden Anwendungen. Es tut genau das, was wir benötigen und bleibt dabei einfach zu bedienen."

– Marc Schifflers, Leiter Produktion und Technik, BRF

Die bewährten Archivierungslösungen von PoINT bieten die entscheidenden Funktionen für den Aufbau digitaler Archive und die zuverlässige elektronische Langzeitarchivierung wichtiger Daten. Mit PoINT Storage Manager und PoINT Archival Gateway können Unternehmen und Institute unterschiedliche Anwendungsfälle abdecken, ihre wertvollen Daten sicher archivieren und Compliance-Vorgaben erfüllen. Gleichzeitig können die Nutzer schnell auf die archivierten Dokumente und Dateien zugreifen. So bleiben die Daten auch in Zukunft lesbar und für weitere Analysen nutzbar.

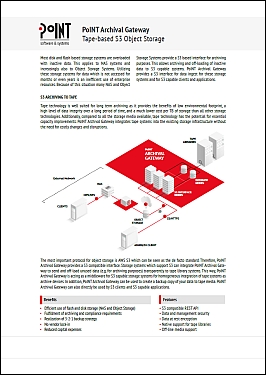

- Optimierung der Speicherinfrastruktur:

Unsere Software-Lösungen integrieren unterschiedliche Speicherklassen nahtlos in die Infrastruktur und legen Daten auf dem jeweils optimalen Speichermedium ab. Damit nutzen Sie Ihre Speichersysteme besonders kosten- und energieeffizient. - Langzeitarchivierung:

Zur Erfüllung von Compliance-Anforderungen bei der Archivierung stellen die Lösungen von PoINT einen ausgereiften Funktionsumfang bereit. Aufbewahrungsfristen lassen sich zum Beispiel mit dem integrierten Retention Management überwachen. Für eine Unveränderbarkeit der Daten steht ein optionaler WORM-Schutz zur Verfügung. - Standardisierung:

Die Speicherung der Daten erfolgt in standardisierten Formaten und über standardisierte Schnittstellen. Die Einhaltung solcher Standards bei der Datensicherung ist grundlegend, um einen langfristigen und reibungslosen Zugriff auf die Daten zu bewerkstelligen. - Migration:

Häufig müssen bei der Einrichtung oder Optimierung elektronischer Langzeitarchive zunächst große Datenmengen auf neue Archivspeicher migriert werden. Auch während des Archivierungszeitraums können aufgrund der begrenzten Lebensdauer der Datenträger Archivmigrationen notwendig werden. Deshalb bieten die Archivierungslösungen von PoINT entsprechende Funktionen für die Speichermigration an. - Hardware- und Herstellerunabhängigkeit:

Die PoINT-Lösungen unterstützen herstellerunabhängig eine große Bandbreite an Speicherhardware. So kann bereits vorhandene Hardware weiter genutzt werden, und für neue Investitionen besteht volle Flexibilität.

Langlebige Datenträger für Langzeitarchive

Das Speichermedium Tape eignet sich optimal als Datenträger im Langzeitarchiv:

- Die Lebensdauer von Tapes liegt bei ca. 30 Jahren, und deckt damit einen großen Archivierungszeitraum ab.

- Die Datenspeicherung auf Tape und die Lagerung der Medien ist besonders energieeffizient und ressourcenschonend.

- Tape bietet einen besonders günstigen Preis pro TB.

Die Archivierungslösungen von PoINT binden die Speichertechnologie Tape nahtlos in die Infrastruktur ein. Die Speicherung erfolgt herstellerunabhängig nach Standards, so dass Dateien und Dokumente auch in Zukunft lesbar und nutzbar bleiben.